徒手捡起“致命鸡心螺”: 一位海外博主的惊险经历, 揭开海洋生物的美丽与危险

2025年夏天,一位来自国外的旅游博主在社交平台上发布了一段视频,原本只是为了记录一段美丽的海滩时光。然而,这段看似普通的视频却引发了全球网友的广泛关注和讨论——她在海边随手捡起一枚花纹艳丽的海螺,并将其放归大海。事后她查阅资料才震惊地发现,自己竟然曾亲手触碰一只被称为“海洋杀手”的致命鸡心螺(Cone Snail)。这枚外表色彩斑斓、图案复杂的海螺,虽然看起来像是一件精美的艺术品,但它的体内却藏着足以致命的毒素。这一事件不仅让当事人后怕不已,也让公众重新认识了那些藏匿于美丽外表之下的自然危险。

事情发生在一个阳光明媚的午后。这位博主正在一处热带海滩拍摄日常旅行视频,镜头中是碧蓝的海水、细软的沙滩和轻松惬意的氛围。就在她沿着海岸线行走时,突然注意到沙子中露出一角色彩鲜艳的壳体。出于好奇,她用手轻轻拨开沙土,将那枚形状如鸡心、表面布满斑驳纹路的海螺拾起,并对着镜头展示:“Look at this! Isn’t it beautiful?”

随后,她将这枚海螺小心翼翼地放回附近的浅水区,让它回归海洋。整个过程不到一分钟,画面温馨而自然,仿佛只是旅途中一个小小的插曲。然而,谁也没想到,这枚“美丽的小东西”,其实是一个隐藏着剧毒的“死亡陷阱”。

视频上传后不久,一些海洋生物爱好者在评论区留言提醒:“你刚刚接触的可能是鸡心螺!小心有毒!”

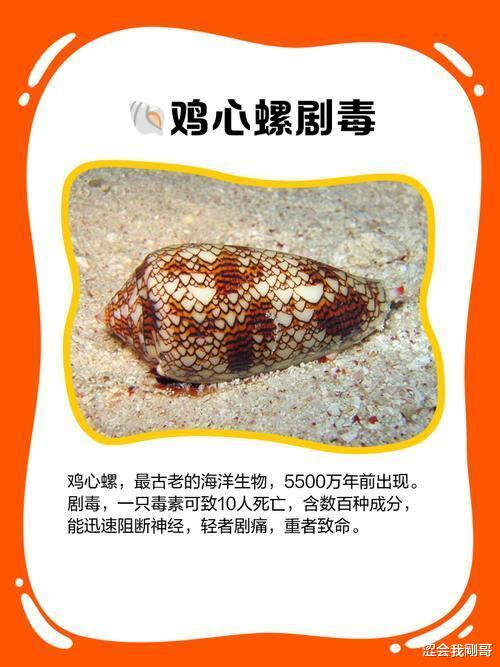

起初,这位博主并未太在意,直到她亲自搜索该物种的信息,才意识到自己刚刚经历了怎样一场“生死边缘”的冒险。她所捡起的,正是一只鸡心螺,又名锥螺,属于一种生活在热带海域的肉食性软体动物。它们体型不大,外壳却极具艺术感,因此常被游客误认为是普通的装饰品。然而,鸡心螺最可怕之处在于它拥有一种堪称自然界最强的毒素之一——锥形毒素(conotoxin)。这种神经毒素不仅能迅速麻痹猎物,对人类也有极高的危险性。一旦被刺伤,轻则剧烈疼痛、局部麻木,重则可能引发呼吸衰竭甚至死亡。更令人不安的是,鸡心螺的攻击方式极为隐蔽。它们通过一根细长的“齿针”注射毒素,动作迅捷,几乎让人毫无察觉。

据科学资料显示,鸡心螺的毒素毒性远超许多陆地毒蛇。例如:

•Conus geographus(地理锥螺),其毒素LD50值仅为0.12 mg/kg,毒性远超眼镜蛇和响尾蛇;

•它们通常以鱼类为猎物,通过释放毒素使猎物瞬间瘫痪;

•虽然不主动攻击人类,但若被激怒或误触,会立即发动防御攻击。

由于目前尚无针对鸡心螺毒素的特效解毒剂,一旦中毒,只能依靠支持性治疗维持生命体征,等待毒素代谢。幸运的是,这位博主在整个过程中没有被刺伤,也没有出现任何不适症状。但她坦言,如果当时稍微靠近一点,或者不小心被刺到,后果不堪设想。

这次事件再次提醒所有前往海边游玩的人:大自然的美往往伴随着风险。除了鸡心螺之外,海洋中还有不少看似无害、实则危险的生物:

•箱形水母:被誉为“世界上最毒的动物”,几分钟内即可致人死亡;

•石头鱼:伪装成礁石,毒刺可造成剧痛甚至坏死;

•蓝环章鱼:体型小巧,毒性却足以杀死多个成年人;

•火珊瑚:触碰后会引起严重灼烧感和皮肤炎症。

这些生物的存在提醒我们,在探索自然的过程中,必须保持敬畏之心,做到“欣赏而不打扰”。

这段视频在社交媒体上迅速传播,许多网友纷纷留言表达惊叹与敬佩:

•“她做了一件很勇敢的事,也提醒了我们注意安全。”

•“感谢她的分享,让我学到了新的知识!”

•“原来这么漂亮的东西也能要命,以后去海边再也不敢乱摸了。”

更有海洋保护组织转发该视频,呼吁公众增强生态保护意识和自我防护能力:“不要随意触碰不认识的海洋生物,既是保护自己,也是尊重生命。”

一些教育机构也表示,将会把这段视频作为海洋安全课程的教学素材,用于提升青少年的安全意识和科学素养。

这场因一枚海螺引发的“小风波”,最终演变成了一场全民科普课。它让我们明白:自然界从不掩饰自己的危险,只是我们常常低估了它的复杂与神秘。

那位博主或许没有意识到,她的一个小小举动,不仅为自己带来了惊魂一刻,也为无数人打开了一扇了解海洋生物的大门。正如她后来在回应网友时表示的那样:“我不会因为害怕而远离海洋,但我一定会更加谨慎和尊重它。”

愿每一个热爱自然的人都能从中汲取教训:

在探索未知之前,请先学会如何保护自己;

在欣赏美丽之时,请永远保持一份敬畏之心。那一枚被放归大海的鸡心螺,

不只是一个故事的结尾,

更是另一段旅程的开始。